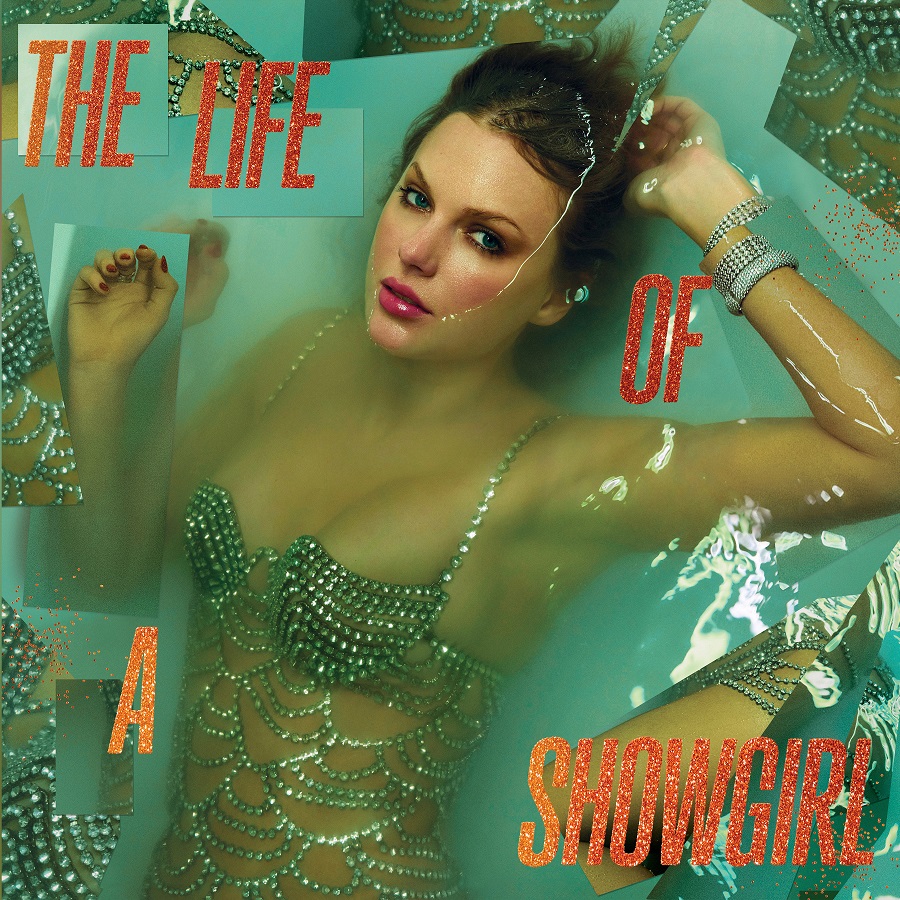

Tras el claustrofóbico y líricamente sobrecargado “The Tortured Poets Department”, el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift se siente como una ventana abierta de par en par. Con apenas doce temas y una duración inferior a cuarenta y cinco minutos, Swift opta por una precisión quirúrgica donde antes se entregaba a excesos emocionales. El resultado es paradójico: es simultáneamente su álbum pop menos ambicioso y más exitoso en años.

La reunión con Max Martin y Shellback, por primera vez desde “Reputation”, podría haber sido una elección cínica y segura. Un retroceso a las fábricas de éxitos pulidas pero sin alma que estos supercónicos suecos producen para cualquier estrella pop con tarjeta de crédito y fecha límite. Pero aquí ocurre algo notable: Swift los obliga al minimalismo. Mientras Caroline Polachek construye texturas sonoras escultóricas o Yelle deconstruye el ADN pop con ironía posmoderna, Swift opta por algo mucho más enfocado y, en estos tiempos, casi subversivo: canciones pop engañosamente simples que no se avergüenzan de su propia belleza.

‘The Fate of Ophelia’ comienza con guitarra acústica y steel guitar, como si Fleetwood Mac hubiera entrado al estudio durante una sesión en Estocolmo. Es un movimiento inteligente: Swift se posiciona inmediatamente fuera del caos hyperpop que domina actualmente las listas. Esto es pop adulto, sin vergüenza por la melodía o la sentimentalidad. La producción respira espacio, algo que Martin y Shellback rara vez se atreven. El poder reside en lo que Swift se atreve a omitir. Temas como “Opalite” y “Ruin the Friendship” podrían haberse expandido en otras manos hasta producciones épicas con veinte capas de teclados y orgías de vocoder. Aquí permanecen delgados, hambrientos, con melodías que se graban en tu memoria. La cita de “Be My Baby” de las Ronettes no se siente como kitsch retro, sino como una genealogía lógica: esto es artesanía pop clásica, punto.

Por supuesto, hay debilidades. “Wood” intenta ser demasiado gracioso con su pastiche de Jackson 5, y “Elizabeth Taylor” se siente como un lado B que accidentalmente terminó en la lista final. Y sí, los temas de disensión de Swift, por pegajosos que sean, carecen de la inteligencia venenosa de una Lorde o de la agudeza conceptual de una Polachek. “Father Figure” toma prestado de George Michael pero pierde completamente su ambigüedad erótica.

Pero en realidad, de eso no se trata este álbum. Swift ha logrado algo raro: hacer un álbum pop sobre la felicidad que no se desliza en la banalidad sentimental o la autocomplacencia. El quinto tema, tradicionalmente su canción más vulnerable, se llama “Eldest Daughter” y contiene la línea sobre no creer en un matrimonio que resulta ser una mentira. En una cultura obsesionada con romantizar el desamor, la felicidad duradera es casi material subversivo.

El alcance limitado es liberador. Mientras Yelle deconstruye y Polachek reconstruye, Swift elige algo más simple: perfección dentro de límites estrictos. Es la disciplina de una artista que no tiene nada que demostrar y, por eso, se atreve a todo. En un panorama donde el avant-pop domina el discurso y la complejidad conceptual funciona como certificado artístico, Swift crea deliberadamente canciones pop simples y directas, ganando el premio mayor.

“The Life of a Showgirl” no es un cambio de paradigma como “Folklore” ni una bomba atómica cultural como “1989”. Es algo más modesto y, en última instancia, más valioso: un álbum que demuestra que la artesanía y la alegría no necesitan ser opuestos. Swift nunca será la arquitecta que Polachek es ni la provocadora conceptual que Yelle puede ser. Pero nadie escribe hooks más pegajosos, y en este álbum finalmente ha encontrado productores que la potencian en lugar de opacarla. (8/10) (Republic Records)